TAJIMI

CUSTOM TILES

タジミカスタムタイルズ

Story

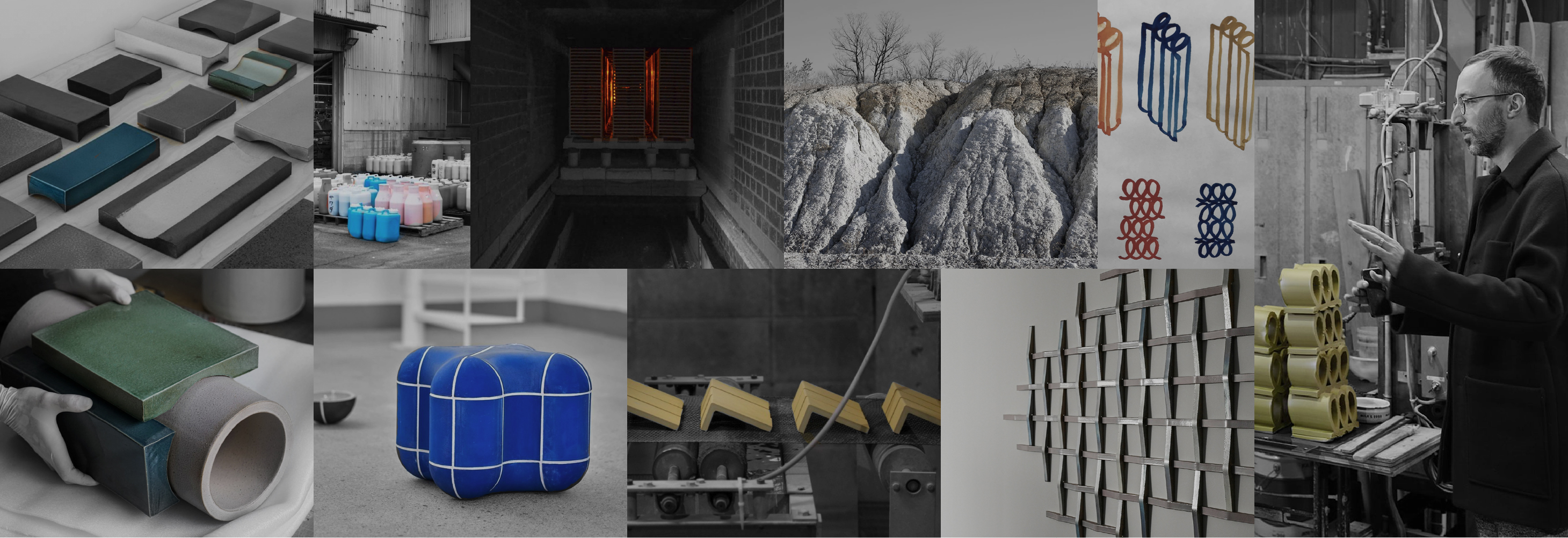

TAJIMI CUSTOM TILES (タジミカスタムタイル)はデザイナーのダヴィッド・グレットリをクリエイティブ・ディレクターに迎え、2019年にエクシィズによって立ち上げられた新しいタイルブランドです。

恵まれた素材と卓越した職人技、そして生産環境が整った多治見の強みを活かし、形状や質感、釉薬の色、材質に至るまで、もっと自由にデザインし製作できるビスポークタイルを提案。

多治見だから実現できる焼成技術や釉薬表現により、オリジナルデザインや既製品のカスタムが小ロットから可能となります。デザイナーのロナンブルレックやイ・カンホ、マックス・ラムなどデザイン界を牽引するデザイナーや建築家とのプロジェクトが進行中。建築空間の質に変革をもたらす「多治見のビスポークタイル」が世界へ可能性を広げています。

Crafting Diversity Rooted

in Tradition and History

伝統と歴史が培う

多様性のあるものづくり

岐阜県南部に広がる多治見市。

良質の粘土鉱物を大量に含む豊かな土壌を有するこの一帯では、およそ1300年前に焼き物文化がはじまりました。その長い歴史のなかで日本を代表する陶磁器、美濃焼が誕生したことは、多治見周辺域のものづくりの可能性を大きく引き伸ばしていきます。こうした背景のもとで20世紀初頭に始まったのが「タイルづくり」でした。

多治見では現在でもタイル製造が盛んに行われ、その総合生産量は全国1位。モザイクタイルに至っては国産の9割をこのエリアが占めています。しかし、多治見タイルの特徴は、何もその圧倒的な生産力だけではありません。基材のみならず、素材、成形、釉薬にいたるまで、さまざまな形態、特性のメーカーが多角的に多治見のものづくりを支えているのです。さらに、ほかのエリアではほとんど見られなくなった日本の伝統的な焼成技術、変化に富んだ釉薬表現、それを支える設備や生産方法が残っているのも特徴と言えるでしょう。

デザインディレクターのダヴィッド·グレットリは、多くの建築家やデザイナーとの対話を繰り返すなかで、タイルは建物や空間の特徴をさらに引き出すことができる素材であるという可能性を強く感じています。多治見でしかできない知識と技を生かし、こだわりのデザインを実現する仕組みとして、株式会社エクシィズとともにTAJIMI CUSTOM TILESをスタート。

特化した技術を誇る多治見のベストパートナーとともに、世界に向けて積極的にタイルの魅力を発信していきます。

What only Tajimi can do

for the world

多治見にしか

できないことを世界に

TAJIMI CUSTOM TILESのクリエイティブ·ディレクターを務めるダヴィッド·グレットリは、1977年スイス生まれ。インダストリアルデザインを学んだ後、2008年より日本を活動拠点に。デザイナー、メーカーが持つスキルがユーザーにとっていかに生かされるべきか、またこれからの時代に必要とされるデザインの意義はなにかを冷静に見極め、的確なアドバイスとディレクションを行ってきました。

本プロジェクトのほか、「KARIMOKU NEW STANDARD」「2016/」「Sumida Contemporary」など、日本の技術力を世界に向けて発表する数々のプロジェクトに携わっています。

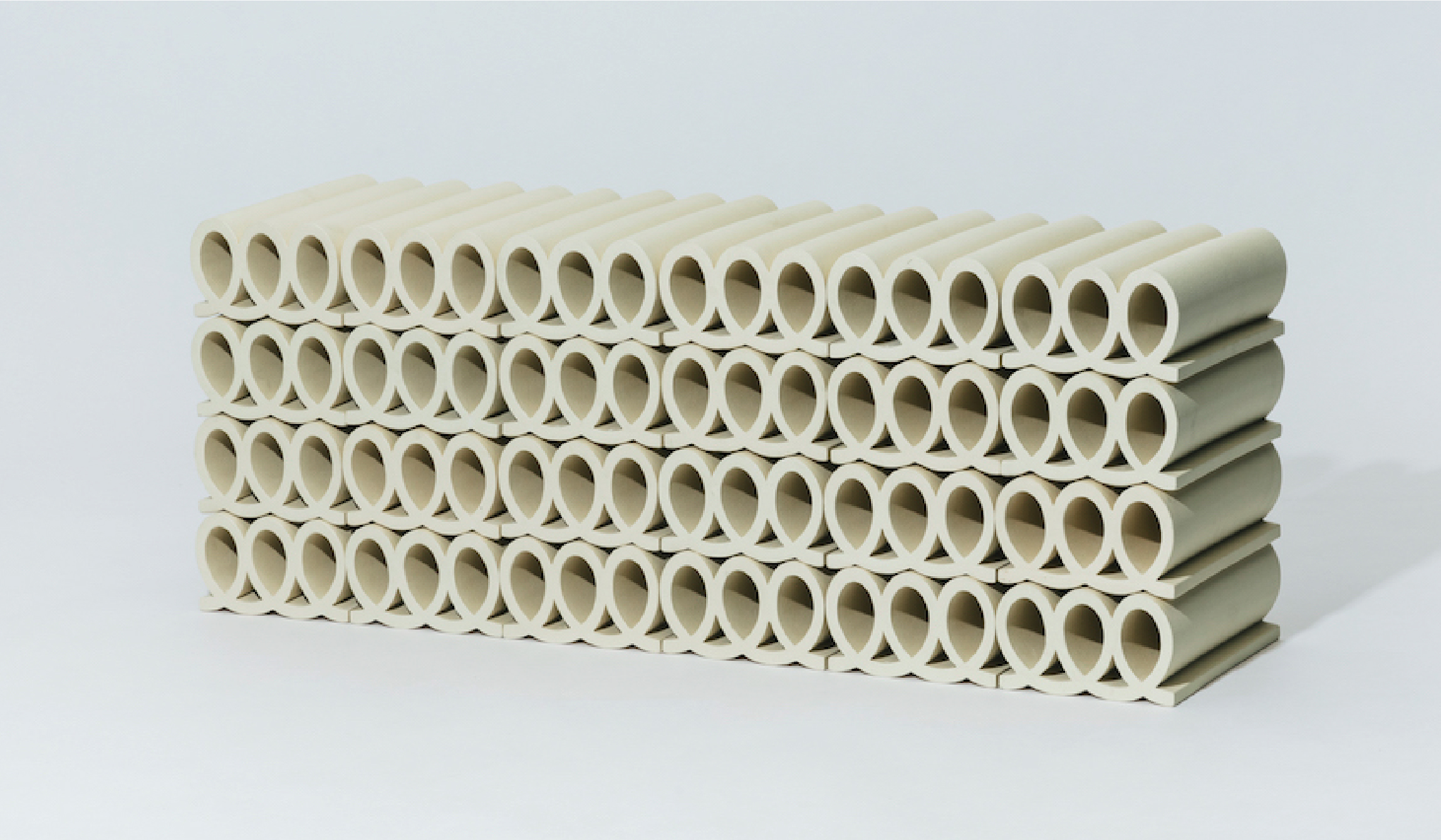

SOSEI BY

RONAN BOUROULLEC

多治見でタイルの製造に用いられる押出成形という技術を用いた、ベースのようなオブジェのシリーズ。円筒形の本体にオブジェを取り付けることで、幾何学的な形、釉薬の色の構成を作り上げます。日本らしい調和のとれた深い釉薬の色味は、日本の陶磁器の美しさへの賛辞です。

- ロナン&エルワン・ブルレック

- フランスのデザイナー、ロナンとエルワン・ブルレックの兄弟は、ブルターニュのカンペールでそれぞれ1971年と1976年に生まれ、1999年より協働している。インダストリアル・デザインから工芸作品まで、大量生産品から研究活動、そしてオブジェから公共空間まで、彼らの創造活動は様々な表現領域をカバーしながら、少しずつ我々の生活に浸透してきた。彼らのキャリアは国際的な企業や、ヨーロッパから日本に至るあらゆる地域で代々受け継がれてきた技術を持つ職人たちとのコラボレーションによっても特徴づけられる。様々な研究活動により世界の名立たる博物館との協働も実現している。

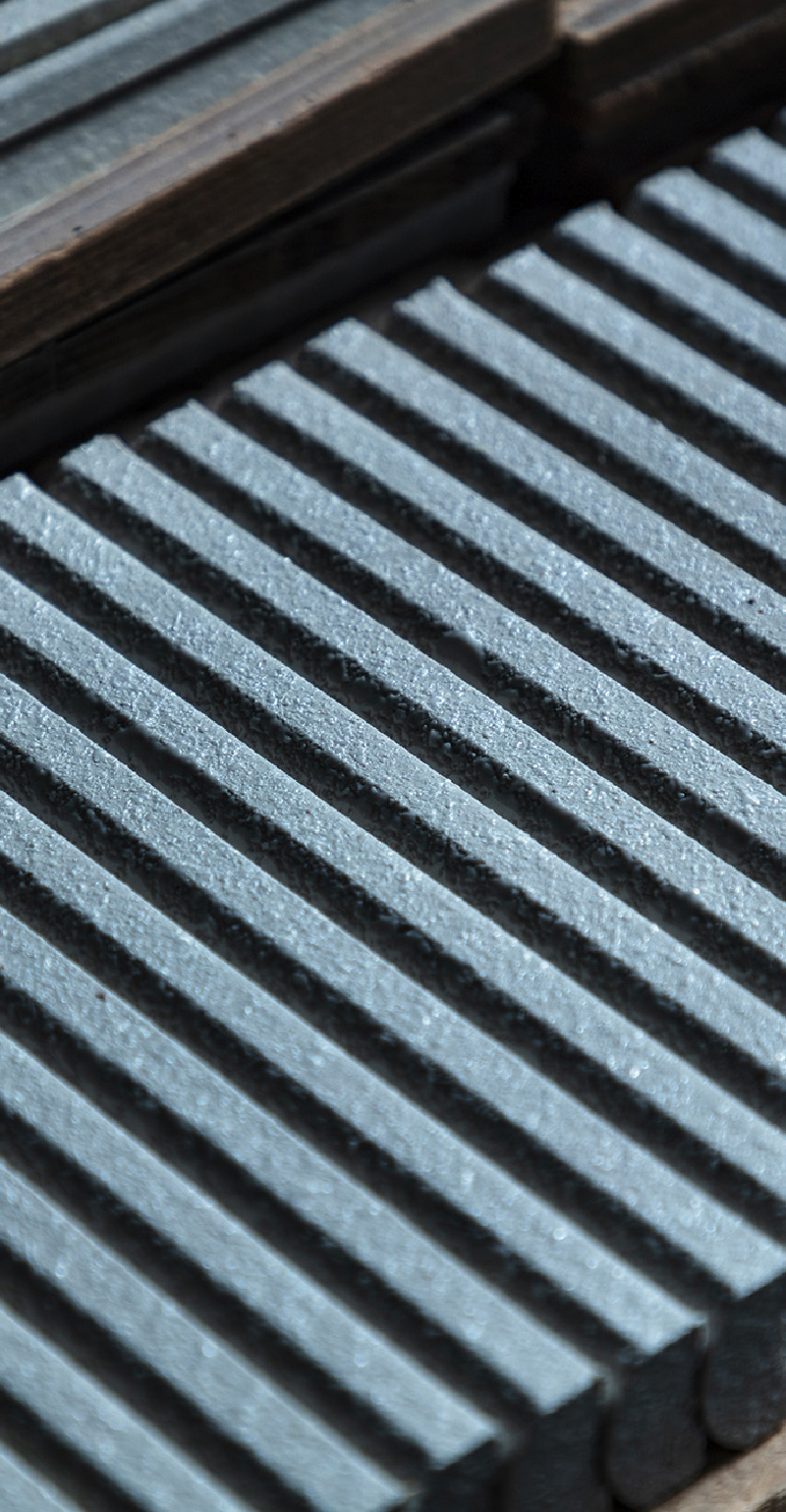

WORKING TILE BY

MAX LAMB

多治見が持つ独自のタイル製造システムをベースに、TAJIMI CUSTOM TILESが実現すべきものとは何だろうか。この問いを繰り返すなかで、マックス·ラムは、多様な形状をした3Dのタイルの製作にたどり着きました。立体的なタイルをパズルのように組み合わせることで生まれる、フラワーベースやローテーブル、ベンチ、パーティションといった、さまざまなバリエーションのアイテム。土の魅力を最大限に引き出すべく素材を選び抜き、同時に日本の伝統的なタイルに見られる静かで深い奥行きを持つ色味を現代に蘇らせるべく、特殊な釉薬を使用しています。また、そのボリュームのある立体的な形は、鋳込成形により実現しています。

- マックス·ラム

- 1980年イギリス生まれ。田園地帯が広がるコーンウォールで、自然と戯れながら好奇心旺盛な少年時代を過ごしたマックス·ラム。ノーサン·ブリア大学で立体デザインを専攻後、ロンドンのロイヤル·カレッジ·オブ·アートに進学し、プロダクトデザインを学んでいます。2008年独立。デザイナーとして活躍する一方で、素材に対する確かな知識と、卓越した造形力とものづくりの技を生かし、自らの手で数々のプロダクトを作り上げています。ごく一般的なものと新素材を組み合わせたり、実験的な試みのなかから合理的な解決策を見出すなど、実直さと知的な感覚を併せ持っているのも、彼の特徴と言えるでしょう。

TIDE by

Kwangho Lee

多治見特有の押出成形技術に着目したイ·カンホは、異なる長さの成形を可能にするループをかたどったモジュールをデザインすることにより、多様な機能を提案。モジュールは縦横の両方向に重ね合わせることができ、組み合わせ次第で壁やベンチなど、さまざまな展開が可能です。

モジュールを一列に並べると手で描いたようなループ模様が連続して見え、まるでニット生地にも似た豊かな表情が現れます。「ニット」はイ·カンホにとって創作の重要なテーマでもあり、異なる素材、スケールの作品をこれまでにも多く手がけています。本プロジェクトでは、初めは非常に柔らかく、製造の過程で次第に固さを増していく土の素性をデザインで表現したものです。

- イ·カンホ

- 1981年韓国生まれ。金属工芸とデザインを学んだ後、ソウルにデザインスタジオを設立。身の回りにある素材から、さまざまな日用品をつくっていた農業家の祖父の影響を受け、幼少期から自らの手でものを作ることに熱中。この体験が、イ·カンホのクリエイティブな思想や作風の原点とも言えます。彼は、何気ない景色に潜むかすかな事象の発見、再検証、再解釈を繰り返すなかで、素材の特性や接合方法などを見極め、そこから新しい可能性を持つ日常のデザインを見出していきます。これまでにもスタイロフォーム、ポリ塩化ビニル、大理石、銅、ほうろう、鉄、陶土など、さまざまな素材で取り組んでいます。